- Partager cette page :

- Version PDF

SWAN25B, une brillante surprise dans le ciel

le 25 septembre 2025

Publié le 25 septembre 2025

Nouveau visiteur venu du système solaire externe, la comète C/2025 R2 (SWAN), connue sous le nom de SWAN25B, a été découverte le 11 septembre 2025. Entretien avec Jean-Loup Bertaux.

C'était juste un jour avant que la comète n'atteigne son périhélie, son point le plus proche du Soleil.

Repérée pour la première fois par Vladimir Bezugly, un amateur ukrainien, sur des images prises par l'instrument SWAN de la sonde spatiale SOHO, qui observe le Soleil, la comète était étonnamment brillante, mais naturellement difficile à voir dans la lumière éblouissante du Soleil. Toujours proche du Soleil dans le ciel, la chevelure verdâtre et la queue de C/2025 R2 (SWAN) ont été capturées dans cet instantané pris au télescope le 17 septembre 2025. Spica, l'étoile alpha de la constellation de la Vierge, brille juste au-delà du bord supérieur gauche du cadre, tandis que la comète se trouve à environ 6,5 minutes-lumière de la planète Terre. Près de l'horizon ouest après le coucher du soleil et légèrement plus facile à voir avec des jumelles depuis l'hémisphère sud, cette comète SWAN passera près de Zubenelgenubi, l'étoile alpha de la Balance, le 2 octobre. C/2025 R2 (SWAN) devrait faire son approche la plus proche de notre belle planète vers le 20 octobre 2025.

D’ici cette date, suivez son évolution sur Cometographia, Team CielAustral ou sur ICQ Comet Observations.

En détails, entretien avec Jean-Loup Bertaux, Directeur de recherche émérite au CNRS au sein du Laboratoire Atmosphère, Observations spatiales (LATMOS)

« Le 18 août 2025, Vladimir Bezugly, un habitué des cartes SWAN, a prévenu l’équipe du Laboratoire Atmosphère, Observations spatiales (LATMOS) que la production automatique des cartes de différence ne fonctionnait plus. La raison était qu’il manquait pour le traitement automatique la date prévue du commencement des futures rotations Carrington prévues, soit les rotations que le Soleil effectue sur lui-même sur une période de 28 jours. Le problème fut rapidement corrigé par Eric Quémerais, le responsable actuel de SWAN, chercheur au CNRS et Stéphane Ferron (Société ACRI-ST). Juste à temps pour découvrir cette nouvelle comète !

En effet, le 11 septembre 2025, Vladimir Bezugly détectait dans les images de différence de SWAN une nouvelle comète, dont le nom officiel donné est C/2025 R2 (SWAN) !

Vladimir Bezugly est un astronome amateur vivant en Ukraine, à Dniepr. Malgré les bombardements sporadiques, il continue de consulter le site web où les images en Ultra-Violet du ciel recueillies trois fois par semaine par l’instrument SWAN, à bord de la mission SOHO (ESA/NASA) sont mises à disposition de tous. Sur le site, figurent également des cartes de différence de brillance UV entre une carte et celle d’avant. Ni les étoiles, ni le reste du ciel ne changent sur deux jours. Par contre, comme les comètes se déplacent dans le ciel, il est possible de les repérer « facilement » sur ces images, appelées Comet Tracker.

En effet, toute comète dégaze de la vapeur d’eau H2O en s’approchant du soleil. Mais les molécules H2O sont cassées en H et OH par le rayonnement UV solaire, ce qui fait que toute comète produit un nuage d’hydrogène atomique H. Ces atomes H sont éclairés par le soleil dans la longueur d’onde 121.6 nm, dite Lyman-alpha, dans l’Ultra-violet, et réémettent la même émission. C’est l’équivalent pour l’hydrogène de la lumière orange-rouge du sodium (lampes à sodium). L’instrument SWAN, sensible à la lumière Lyman-alpha, peut donc détecter la présence du nuage d’hydrogène autour de chaque comète qui s’approche du soleil, et en inférer la quantité d’eau crachée par chaque comète, à chaque passage près du soleil. Plus le noyau solide de la comète est gros, plus elle crache de vapeur d’eau. Plus de 70 comètes ont ainsi été mesurées par SWAN depuis le lancement de SOHO en décembre 1995.

Pour détecter de nouvelles comètes, SWAN a l’avantage sur les télescopes au sol de pouvoir observer près du soleil jusqu’à environ 15° de celui-ci. SWAN peut donc être le premier instrument à détecter une nouvelle comète, si elle arrive d’une direction proche de la direction du soleil, vu de la Terre. C’est pourquoi l’équipe scientifique SWAN composée de Jean-Loup Bertaux, le proposant principal de SWAN, Directeur de recherche émérite au CNRS au sein du Laboratoire Atmosphère, Observations spatiales (LATMOS), et Eric Quémerais, le responsable actuel, chercheur au CNRS, a mis à disposition du public les images de SWAN et leurs différences, calculées automatiquement. »

C/2025 R2 (SWAN), la 19e comète découverte par SWAN

« Il s’agit de la 19e comète découverte par l’instrument SWAN, toutes par des amateurs du monde entier. Ce qui fait l’intérêt particulier de celle-ci réside dans les trois caractéristiques suivantes :

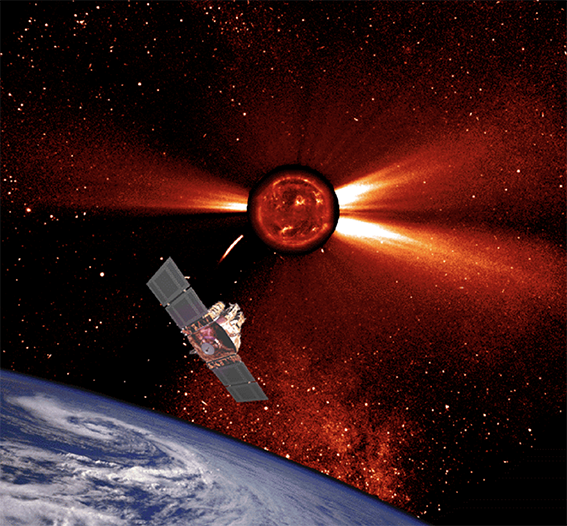

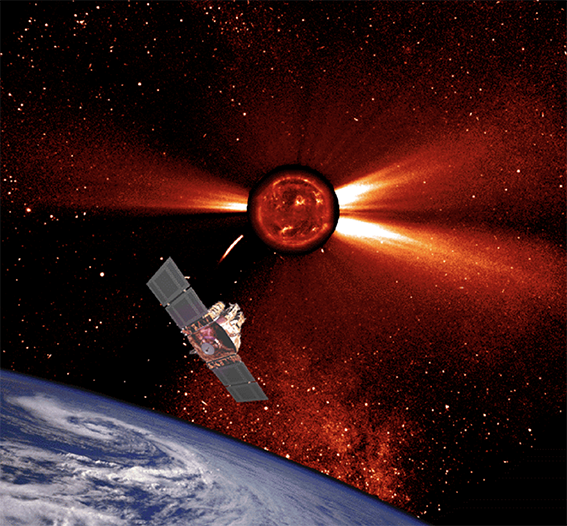

Visuel : exemple du 4 novembre 2020 sur la comète C/2020 F8 (SWAN)

> Site : http://swan.projet.latmos.ipsl.fr/

Historique

« L’expérience SWAN a été conçue au début des années 90 au Service d’Aéronomie par Jean-Loup Bertaux et Rosine Lallement, et construite en co-opération avec la Finlande, au Finnish Meteorological Institute.

L'objectif principal de SWAN (Solar Wind Anisotropies) est de surveiller le flux du vent solaire à toutes les latitudes par télédétection. En réalité, SWAN enregistre des cartes complètes du ciel de ce qu'on appelle l'émission Lyman alpha, spécifique aux atomes d'hydrogène qui voyagent en permanence depuis l'espace interstellaire à travers le système solaire. Étant donné que les ions du vent solaire détruisent ces atomes, la forme de la carte relevée de l'émission reflète la distribution spatiale du vent solaire, et notamment la distribution en fonction de la latitude solaire. SWAN a mis en évidence que cette distribution changeait au cours du cycle solaire de 11 ans. Au maximum d’activité solaire, la distribution est plus homogène qu’au minimum. Il y a alors un flot de vent solaire nettement plus important au voisinage de l’équateur solaire, un comportement en conformité avec le réarrangement du champ magnétique solaire qui guide le vent solaire dans son échappement. »

Repérée pour la première fois par Vladimir Bezugly, un amateur ukrainien, sur des images prises par l'instrument SWAN de la sonde spatiale SOHO, qui observe le Soleil, la comète était étonnamment brillante, mais naturellement difficile à voir dans la lumière éblouissante du Soleil. Toujours proche du Soleil dans le ciel, la chevelure verdâtre et la queue de C/2025 R2 (SWAN) ont été capturées dans cet instantané pris au télescope le 17 septembre 2025. Spica, l'étoile alpha de la constellation de la Vierge, brille juste au-delà du bord supérieur gauche du cadre, tandis que la comète se trouve à environ 6,5 minutes-lumière de la planète Terre. Près de l'horizon ouest après le coucher du soleil et légèrement plus facile à voir avec des jumelles depuis l'hémisphère sud, cette comète SWAN passera près de Zubenelgenubi, l'étoile alpha de la Balance, le 2 octobre. C/2025 R2 (SWAN) devrait faire son approche la plus proche de notre belle planète vers le 20 octobre 2025.

D’ici cette date, suivez son évolution sur Cometographia, Team CielAustral ou sur ICQ Comet Observations.

En détails, entretien avec Jean-Loup Bertaux, Directeur de recherche émérite au CNRS au sein du Laboratoire Atmosphère, Observations spatiales (LATMOS)

« Le 18 août 2025, Vladimir Bezugly, un habitué des cartes SWAN, a prévenu l’équipe du Laboratoire Atmosphère, Observations spatiales (LATMOS) que la production automatique des cartes de différence ne fonctionnait plus. La raison était qu’il manquait pour le traitement automatique la date prévue du commencement des futures rotations Carrington prévues, soit les rotations que le Soleil effectue sur lui-même sur une période de 28 jours. Le problème fut rapidement corrigé par Eric Quémerais, le responsable actuel de SWAN, chercheur au CNRS et Stéphane Ferron (Société ACRI-ST). Juste à temps pour découvrir cette nouvelle comète !

En effet, le 11 septembre 2025, Vladimir Bezugly détectait dans les images de différence de SWAN une nouvelle comète, dont le nom officiel donné est C/2025 R2 (SWAN) !

Vladimir Bezugly est un astronome amateur vivant en Ukraine, à Dniepr. Malgré les bombardements sporadiques, il continue de consulter le site web où les images en Ultra-Violet du ciel recueillies trois fois par semaine par l’instrument SWAN, à bord de la mission SOHO (ESA/NASA) sont mises à disposition de tous. Sur le site, figurent également des cartes de différence de brillance UV entre une carte et celle d’avant. Ni les étoiles, ni le reste du ciel ne changent sur deux jours. Par contre, comme les comètes se déplacent dans le ciel, il est possible de les repérer « facilement » sur ces images, appelées Comet Tracker.

En effet, toute comète dégaze de la vapeur d’eau H2O en s’approchant du soleil. Mais les molécules H2O sont cassées en H et OH par le rayonnement UV solaire, ce qui fait que toute comète produit un nuage d’hydrogène atomique H. Ces atomes H sont éclairés par le soleil dans la longueur d’onde 121.6 nm, dite Lyman-alpha, dans l’Ultra-violet, et réémettent la même émission. C’est l’équivalent pour l’hydrogène de la lumière orange-rouge du sodium (lampes à sodium). L’instrument SWAN, sensible à la lumière Lyman-alpha, peut donc détecter la présence du nuage d’hydrogène autour de chaque comète qui s’approche du soleil, et en inférer la quantité d’eau crachée par chaque comète, à chaque passage près du soleil. Plus le noyau solide de la comète est gros, plus elle crache de vapeur d’eau. Plus de 70 comètes ont ainsi été mesurées par SWAN depuis le lancement de SOHO en décembre 1995.

Pour détecter de nouvelles comètes, SWAN a l’avantage sur les télescopes au sol de pouvoir observer près du soleil jusqu’à environ 15° de celui-ci. SWAN peut donc être le premier instrument à détecter une nouvelle comète, si elle arrive d’une direction proche de la direction du soleil, vu de la Terre. C’est pourquoi l’équipe scientifique SWAN composée de Jean-Loup Bertaux, le proposant principal de SWAN, Directeur de recherche émérite au CNRS au sein du Laboratoire Atmosphère, Observations spatiales (LATMOS), et Eric Quémerais, le responsable actuel, chercheur au CNRS, a mis à disposition du public les images de SWAN et leurs différences, calculées automatiquement. »

C/2025 R2 (SWAN), la 19e comète découverte par SWAN

« Il s’agit de la 19e comète découverte par l’instrument SWAN, toutes par des amateurs du monde entier. Ce qui fait l’intérêt particulier de celle-ci réside dans les trois caractéristiques suivantes :

- cette nouvelle comète a des chances de pouvoir être observée avec de simples jumelles, vers l’ouest, après le coucher du soleil. Elle est importante, comme en témoigne le fait de paraître sur le site APOD (Astronomy Picture of the Day)

- elle marque le 30e anniversaire du lancement de SOHO, qui sera célébré en France le 10 décembre 2025 à l’initiative de l’IAS à Orsay

- elle démontre l’efficacité de cette « science coopérative », quand on met à disposition totale les observations spatiales, même dans les circonstances difficiles présentes en Ukraine. »

Visuel : exemple du 4 novembre 2020 sur la comète C/2020 F8 (SWAN)

> Site : http://swan.projet.latmos.ipsl.fr/

Historique

« L’expérience SWAN a été conçue au début des années 90 au Service d’Aéronomie par Jean-Loup Bertaux et Rosine Lallement, et construite en co-opération avec la Finlande, au Finnish Meteorological Institute.

L'objectif principal de SWAN (Solar Wind Anisotropies) est de surveiller le flux du vent solaire à toutes les latitudes par télédétection. En réalité, SWAN enregistre des cartes complètes du ciel de ce qu'on appelle l'émission Lyman alpha, spécifique aux atomes d'hydrogène qui voyagent en permanence depuis l'espace interstellaire à travers le système solaire. Étant donné que les ions du vent solaire détruisent ces atomes, la forme de la carte relevée de l'émission reflète la distribution spatiale du vent solaire, et notamment la distribution en fonction de la latitude solaire. SWAN a mis en évidence que cette distribution changeait au cours du cycle solaire de 11 ans. Au maximum d’activité solaire, la distribution est plus homogène qu’au minimum. Il y a alors un flot de vent solaire nettement plus important au voisinage de l’équateur solaire, un comportement en conformité avec le réarrangement du champ magnétique solaire qui guide le vent solaire dans son échappement. »

Informations complémentaires

Comet C/2025 R2 (SWAN)

Image Credit & Copyright: Team Ciel Austral

> Site APOD (Astronomy Picture of the Day), le 18 septembre 2025

A SWAN, an ATLAS, and Mars

Image Credit & Copyright: Adam Block

> Site APOD le 26 septembre 2025

> Le Laboratoire Atmosphère, Observations spatiales (LATMOS) est rattaché à l'Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (OVSQ) et à l'Institut Pierre Simon Laplace (IPSL).

Image Credit & Copyright: Team Ciel Austral

> Site APOD (Astronomy Picture of the Day), le 18 septembre 2025

A SWAN, an ATLAS, and Mars

Image Credit & Copyright: Adam Block

> Site APOD le 26 septembre 2025

> Le Laboratoire Atmosphère, Observations spatiales (LATMOS) est rattaché à l'Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (OVSQ) et à l'Institut Pierre Simon Laplace (IPSL).